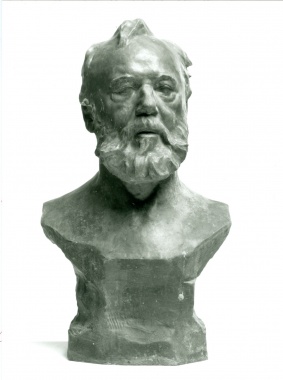

Buste d'Alexandre Markelbach

Peintre de genre historique schaerbeekois[1], Alexandre Markelbach était fut élu correspondant de la Classe des Beaux-Arts le 1er mars 1883 puis membre le 10 janvier 1889. Le buste ci-dessus ne fut pas commandé par notre Académie. Conçu par Hélène Cornette[2] il fut offert par le baron Auguste-Charles Delbeke[3], neveu d’Alexandre Markelbach. La volonté de ce don fut communiquée en séance de la Classe des Beaux-Arts du 5 février 1920[4]. Il fallait toutefois attendre l’accord de la Commission des bustes de notre Académie. Quelques semaines plus tard, celle –ci se prononça favorablement à ce don, à l’unanimité de ses membres[5].

O.D.

[2] Ypres le 19 octobre 1867 – Ixelles le 23 novembre 1957, peintre et sculptrice belge (PIRON P. De Belgische beeldende kunstenaars van de 19e tot de 21e eeuw. Brussel, Ludion, p. 401).

[3] Auguste-Charles Delbeke, baron, Courtrai, 12 août 1853 – Anvers, 19 décembre 1921, homme de lettres, journaliste, docteur en droit, homme politique catholique et partisan de la colonisation du Congo par la Belgique (JADOT J.M. « Delbeke (Auguste-Charles Delbeke, baron) », dans Biographie coloniale belge, Bruxelles, Académie royale des Sciences coloniales, 1955, t. IV, col. 197-205 ; LEGRAIN P., Le dictionnaire des Belges, Paul Legrain, éditeur, 1981, p. 138.

[4] Bulletin de la Classe des Beaux-Arts, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 1920, p. 11.

[5] Minute de la lettre de Paul Pelseneer au baron Delbeke, 6 mars 1920 (Archives de l’Académie royale de Belgique, 15145).

Toutes les publications de l’Académie relative à Alexandre Markelbach se trouvent ici.

VAN LENNEP J., Les Bustes de l'Académie royale de Belgique, Bruxelles, Académie royale de Belgique, (Mémoire de la Classe des Beaux-Arts, collection in-8°, 3e série, tome VI), 1993, troisième partie, p. 254-255.

Buste en bronze

Hauteur : 559 mm

Largeur : 335 mm

Profondeur : 240 mm

Signature sur le côté à droite :

Hélène Cornette

Inv. ARB 11.

Photo Luc Schrobiltgen