Essai sur une machine à feu et sur le moyen d'en étendre l'usage à toute sorte de cas, circa avril 1773

[page de couverture]

N. 7° Extrait, Tome 1 p. LXIII

N° 1

Essai

Sur une machine à feu

Et

Sur le moyen d’en étendre l’usage à toute de cas.

Par R. Limbourg, Docteur en médecine à Theux près Spa

[Présenté à l’Académie dans la séance du 13 avril 1773

Commissaires Messieurs

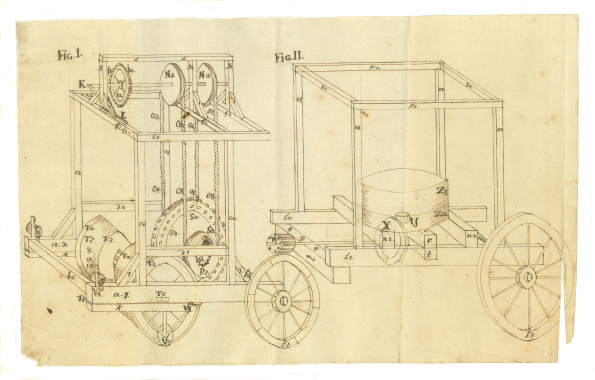

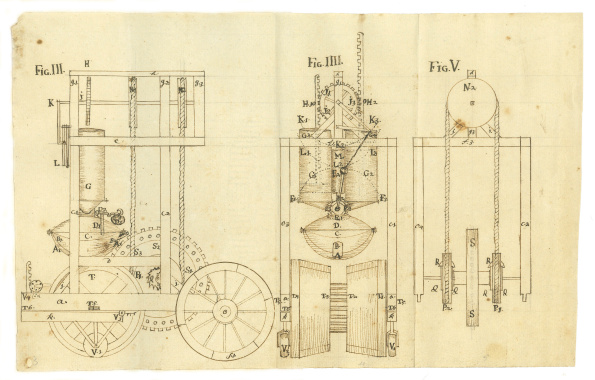

Si les journaux du XVIIIe siècle jouent un très grand rôle dans la diffusion des connaissances, tous les travaux n’auront pas la possibilité d’être connus du public. Certains pourtant se révèlent très intéressants et étonnants. Le 13 avril 1773, un Mémoire sur une machine à feu, et sur les moyens d’en étendre l’usage à toutes sortes de cas est présenté par Robert de Limbourg, membre de l’Académie. Ce scientifique est réputé pour ses travaux en géologie. Ce mémoire a pour examinateurs les abbés Needham, Nelis, Marci et de Witry. Ils demandent tous que cette machine à feu soit réalisée et présentée à l’Académie. De Witry observe que « cette invention n’est pas neuve l’ayant vû executée par un ingenieur de S.R. mais avec de tres mediocres succés qui n’ont pas étés plus heureux depuis à Paris par ce même ingenieur ». Les expériences sur les machines à feu sont courantes, à l’époque : Watt vient justement d’effectuer en 1767 les perfectionnements de la machine à vapeur de Newcommen. La machine de Limbourg est originale dans l’application de la puissance expansive du feu aux divers autres usages, comme de traîner des voitures très chargées ou des masses lourdes, de faire fonctionner un moulin à blé ambulant, de « tirer les mineraux hors de terre, à faire aller des pompes pour tirer les eaux, à élever des fardeaux comme les cabestans, à scier le bois ou le marbre, à labourer les terres… ». Ce travail n’a pas été publié, car les commissaires attendaient une démonstration avant de pouvoir se prononcer. Malgré l’enthousiasme des examinateurs, « la théorie la plus spécieuse ne pouvait tenir contre les faits ». Cette démonstration n’aura jamais lieu et nous ignorons si de Limbourg a construit cette machine à feu. Il a toutefois construit un tracteur automobile qu’il aurait fait circuler dans les rues de Theux.

Alice-Anne Castiaux

Enseignante - Master en Histoire et STIC

CASTIAUX A.-A., Mise en contexte et analyse des mémoires non publiés par l’Académie impériale et royale des Sciences et des Belles-Lettres de Bruxelles en 1772 et 1794, Bruxelles, Université libre de Bruxelles, 2005, mémoire de licence sous la direction d’Hervé Hasquin, p. 100-102.

DENAYER J., SERVAIS A., « Robert de Limbourg », dans Réjouisciences [consulté le 13/06/2025, https://www.rejouisciences.uliege.be/upload/docs/application/pdf/2020-10/robert_de_limbourg.pdf]

DEWALQUE G., « Limbourg (Robert De), dans Biographie nationale, Bruxelles, Académie royale de Belgique, t. XII, 1892-1893, col. 202-203

FLORKIN M., Médecine et médecins au Pays de Liège, Liège, 1954.

FLORKIN M., Un prince, deux préfets. Le mouvement scientifique et médico-social au Pays de Liège sous le règne du despotisme éclairé, Liège, 1957, p. 46-55.

FAIRON E., « Les premiers essais de fabrication du coke en Belgique. Un inventeur wallon : Jean-Philippe de Limbourg », dans La Vie Wallonne, t. VI, 1925-1926, p. 286-323.

HALLEUX R., « de LIMBOURG, Robert », dans HASQUIN H. (dir.), L’Académie impériale et royale de Bruxelles, ses académiciens et leurs réseaux intellectuels au XVIIIe siècle, Bruxelles, Académie royale, 2009, p. 184-186.

RENIER A., « À propos du début des études géologiques en Belgique. L’influence de Robert de Limbourg (1731-1792) sur ses contemporains et ses successeurs », dans Bulletin de la Classe des Sciences, Académie royale de Belgique, 5e série, t. 33, 1947, p. 411-427 ; 507-520 ; 617-631 et 854-869.

Robert de Limbourg

À la séance de la Société littéraire du 5 mai 1769, il fut proposé de prendre contact avec Jean-Philippe de Limbourg (1726-1811), médecin demeurant à Theux, auteur d’ouvrages estimés sur les eaux de Spa (1756, 1763) et d’une dissertation sur les affinités chimiques couronnée par l’Académie de Dijon en 1758. La proposition n’eut pas de suite. En revanche, c’est son frère cadet, Robert de Limbourg, qui posa sa candidature et fut élu le 26 avril 1770. On donna lecture de son premier mémoire sur l’histoire naturelle de la partie des Pays-Bas située entre la Meuse et le Rhin. Robert de Limbourg est bien moins connu que son frère qui fut un des principaux entrepreneurs des eaux et des jeux de Spa. Marcel Florkin a brossé avec talent le portrait d’un esprit avancé, ami de Léonard Defrance, misanthrope et dur d’oreille, tandis qu’Armand Renier a souligné l’aspect novateur de ses recherches stratigraphiques.

Robert de Limbourg naquit le 1er novembre1731 à Theux, dans le marquisat de Franchimont, qui faisait partie de la principauté de Liège, d’une vieille famille de médecins et de maîtres de forges. Le pays de Franchimont, riche en minerais de toute espèce, était un des pôles de la métallurgie liégeoise, dans lequel la famille possédait des intérêts.

Après ses humanités au Collège Saint-Bonaventure de Verviers, il se lança dans les sciences, les arts mécaniques et l’industrie sous la direction de son frère. En 1757, il répondit à une question posée par l’Académie de Bordeaux : « Quelle est l’influence de l’air sur les végétaux ». Son mémoire obtint un prix et fut publié (Bordeaux, 1758). À la différence de Jean-Philippe, qui avait étudié à Leyde sous l’illustre Boerhaave, c’est Montpellier qu’il choisit pour étudier la médecine. Il y passa six mois en 1758, puis partit se perfectionner à Rome où il se lia d’amitié avec Léonard Defrance au Collège liégeois. Les deux amis visitèrent Naples, où Robert put s’initier à la vulcanologie, puis revinrent par petites étapes jusqu’à Montpellier où il fut proclamé bachelier le 29 mars 1760, licencié à la fin de juillet et docteur le 12 août. Rentré à Liège, il se fit recevoir au Collège des Médecins le 19 février 1766. De sa pratique médicale, on sait peu de chose. Il publia une Observation sur une plaie considérable au cerveau, faite par un coup de fusil (1777) et fut un des pionniers de l’inoculation de la variole (1769).

Il ne pouvait rester étranger aux préoccupations industrielles de sa famille à une époque où l’énergie hydraulique et la métallurgie au bois étaient peu à peu détrônées en Angleterre par la vapeur et la métallurgie au coke. En 1767, il avait fait approuver par l’Académie des Sciences de Paris un projet de machine hydraulique utilisant l’air comprimé. En 1769, le prince-évêque Charles d’Oultremont envoya Jean-Philippe en mission à Sulzbach, dans la principauté de Nassau, pour étudier l’emploi du charbon de terre épuré, c’est-à-dire du coke, dans les hauts fourneaux. De 1769 à 1771, dans leur usine de Juslenville, les deux frères réussirent à cokéfier le charbon de terre mais n’arrivèrent pas à produire de la fonte en raison de divers accidents et de la coupure des subsides. En 1775-1776, Robert soumit à l’Académie de nouvelles machines de son invention, notamment une machine à feu, c’est-à-dire une machine à vapeur, ancêtre du fardier de Cugnot, qui serait employée pour tirer des voitures, même pesamment chargées. La machine ne fut sans doute jamais réalisée. Toutefois, la tradition locale transmise par le polygraphe Becdelièvre rapporte qu’il avait construit un chariot mécanique qui se mouvait par lui-même et avec lequel il parcourait les rues de Theux. Selon les mêmes traditions, il construisit une machine volante. Son serviteur Jacob, qui l’essaya, tomba et se cassa la jambe.

Au cours de ses visites aux malades dans le pays de Franchimont, il se constitua un beau cabinet de minéralogie, qui lui fournit la matière de son premier mémoire académique Mémoire sur l’histoire naturelle d’une partie du pays Belgique, publié dans le premier volume des Mémoires (1780, p. 193-221). Il y décrivait les minéraux du bassin de la Hoegne, du Wayai et de la Vesdre. Il étudiait le relief, les précipices, les gouffres, les sources, et décrivait les tourbes, rochers, quartz, spaths et silex. Il y esquissait les considérations sur l’érosion et l’âge des terrains qu’il devait développer le 7 février 1774 dans son Mémoire pour servir à l’histoire naturelle des Fossiles des Pays-Bas. On entendait à cette époque par fossiles toute espèce de substances extraites du sol. Ce mémoire comprend deux parties. Dans la première, il décrit les minéraux et leurs gisements : tourbes, sable et silex, argile, cailloux, rochers quartzeux, marbre et matières calcaires, houille, cristaux fossiles, pyrites, métaux et demi-métaux, pétrifications. Dans la deuxième partie, il traite de la structure du sol de la Belgique. Les couches supérieures : sables, graviers, argiles, craies sont horizontales. Les couches inférieures de rochers sont plissées, redressées. Or certaines contiennent des animaux marins. Donc ces rochers ont été déposés en allure horizontale puis ils ont été soumis à « des révolutions », c’est-à-dire des bouleversements, qu’il met en relation avec les éruptions souterraines. Ensuite, le « balancement des eaux » a érodé leurs sommets en une vaste plaine s’étendant de Hockay jusqu’en dessous de la Hesbaye. De ces structures, Limbourg tirait enfin des règles pour la prospection des minéraux. Les commissaires lui reprochèrent d’attribuer à la terre une antiquité plus grande que le récit biblique ne le donnait à entendre. C’était l’époque où la géologie commençait à ébranler l’autorité du texte sacré. Les idées de Limbourg furent oubliées jusqu’à ce que la géomorphologie du milieu du XIXe siècle leur rende justice. À la différence de son frère, avec qui il était brouillé, il choisit le parti de la Révolution liégeoise, et n’émigra pas. Il mourut à Theux le 28 février 1792, laissant ses biens aux filles de son ami Defrance. Son cabinet et ses papiers disparurent après sa mort.

Robert Halleux

Cahier de 40 feuillets et 2 illustrations

Largeur : 389

Hauteur : 231

Couverture du mémoire

Largeur : 190 mm

Hauteur : 231 mm

1re illustration

Largeur : 312 mm

Hauteur : 199 mm

2e illustration

Largeur : 316 mm

Hauteur : 196 mm

Cote : 366