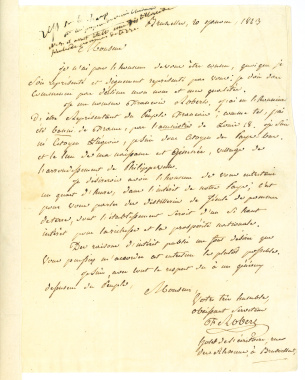

Lettre de François Robert, dit Robert de Paris, 20 janvier 1823

Bruxelles, 20 janvier, 1823

Monsieur,

Je n’ai pas l’honneur de vous être connu, quoique je sois représenté et dignement représenté par vous : je dois donc commencer par décliner mon nom et ma qualité.

Je me nomme François Robert. J’ai eu l’honneur d’être représentant du peuple français ; comme tel, j’ai été banni de France, par l’amnistie de Louis 18. Je suis né citoyen liégeois, je suis donc citoyen des Pays-Bas et le lieu de ma naissance est Gimnée, village de l’arrondissement de Philippeville.

Je désirerois avoir l’honneur de vous entretenir un quart d’heure, dans l’intérêt de votre pays ; c’est pour vous parler des distilleries de fécule de pommes de terre, dont l’établissement serait d’un si haut intérêt pour la richesse et la prospérité nationale.

Des raisons d’intérêt public me font désirer que vous puissiez m’accorder cet entretien le plutôt possible.

Je suis, avec tout le respect dû à un généreux défenseur du peuple,

Monsieur,

Votre très humble,

Obéissant serviteur

François Robert

Hotel de l’écritoire, rue

des Alexiens, à Bruxelles

[note du baron de Stassart]

Réponse sur le champ et lui proposer de venir le lendemain

N.B. il avait établi une distillerie de fécule de pommes de terre.

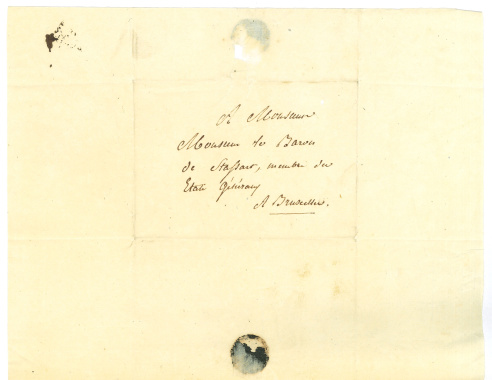

[Adresse]

A Monsieur

Monsieur le Baron

de Stassart, membre des

Etats généraux

Sic transit gloria mundi. Arès avoir voulu réformer la société, François Robert fut forcé de se tourner vers le commerce de spiritueux pour survivre. Comme indiqué dans la biographie, Il faisait partie des personnes forcées de quitter la France suite à la restauration de la monarchie. La cause est évoquée dans la lettre ci-dessus : il s’agit de la fameuse loi d’amnistie du 2 janvier 1816. Il y eut effet amnistie pour les personnes ayant soutenu Napoléon durant les Cent-Jours mais il y avait des exceptions : les membres de la famille Bonaparte comme les Conventionnels ayant voté la mort de Louis XVI avaient un mois pour quitter le royaume. Faisant partie du second groupe, François Robert choisit le royaume des Pays-Bas pour lieu d’exil, une solution pour beaucoup d’émigrés français dont le cercle dépassait largement les deux groupes susdits et comprenait des noms aussi prestigieux que ceux de Cambacérès, Cambon, Sieyès, etc. Le roi Guillaume accueillait avec un certain contentement les opposants à cette cour de Louis XVIII dont il se méfiait, en plus de manifester par la même occasion son attachement aux idées libérales. On sait que celles-ci furent propagées par ces exilés et que cela ne fut pas sans influence sur le soulèvement de 1830 qui fit chuter Charles X.

On ne sait sans doute pas tout des activités de François Robert à Bruxelles. Il est certain toutefois qu’il s’y consacra au commerce des spiritueux. On voit dans la lettre ci-dessus qu’il n’hésitait pas à rappeler son passé politique dont il ne semble guère embarrassé. Songeait-il que c’était un avantage pour attirer l’attention du baron de Stassart ? Ce dernier paraît en tout cas très intéressé par ce projet de plusieurs distilleries de pommes de terre (« Réponse sur le champ et lui proposer de venir le lendemain ») et une de celles-ci semble avoir été créée par le régicide (« N.B. il avait établi une distillerie de fécule de pommes de terre »). Malheureusement, rien n’indique dans les innombrables archives du baron de Stassart ce qu’il en fut de cette rencontre et même si elle a eu lieu.

ANTHEUNIS L., « Le conventionnel belge François Robert (1763-1828) et sa femme Louise de Kéralio (1758-1822) », dans Bijdragen tot de geschiedenis, 3e série, t. VI, 1954, p. 170-192.

DORIGNY M., « Robert Pierre François Joseph, dit Robert de Paris », dans Albert Soboul, Jean-René Suratteau et François Gendron (dir.), Dictionnaire historique de la Révolution française, Paris, Presses Universitaires de France, 2005, p. 912-913 (coll. Quadrige Dicos poche.)

MAGNETTE F., « Le Liégeois François Robert et le premier salon républicain à Paris », dans La Vie wallonne, 15 juillet 1926, LXXI, p. 395-412.

NICOLET C., L’idée républicaine en France, Paris, 1994, p. 400 (coll. Tel/Gallimard).

VAN SANTBERGEN R., « Robert (François) dit Robert de Paris, ou Robert de Gimnée, alias Robert-Rhum(…) », dans Biographie nationale, t. 40, supplément t. XII (fasc. 2), 1978, col. 730-736.

VAN SANTBERGEN R., Robert de Paris et le Pays de Liège en 1795, Liège, 1958, (coll. Documents et mémoires sur le pays de Liège, fasc. III)

Wallonia, n°1, janvier 1909, p. 251-252 ; n°4, avril 1912 , p. 170-175

WAYENS A., Les débuts de François Robert (de Gimnée à Paris) et ceux de la Révolution à Givet, Waulsort, 1991.

Pierre François Joseph Robert, dit Robert de Paris

François Robert naquit le 21 janvier 1763 à Gimnée, un village faisant actuellement partie de la commune de Doische, situé dans la province de Namur. À l’époque toutefois, ce village faisait partie de la Principauté de Liège. François Robert était le deuxième fils de Jean-François et de Catherine Douhomme. Sa famille appartenait à la classe de cultivateurs aisés, titulaires de charges municipales multiples. Il mena des études de droit, sans doute à Douai. Il s’installa ensuite à Givet, qui, dès 1789, devint un bouillant centre révolutionnaire où se côtoyaient Brabançons et Liégeois prêts à en découdre avec leurs autorités respectives. Il s’y distingua par ses positions radicales. En 1789, les Givetins l’envoyèrent à Paris défendre leurs intérêts devant le Conseil d’État. Il s’y installa et rejoignit d’emblée les clubs des Cordeliers et des Jacobins. Il fit la connaissance de Louise de Kéralio, romancière, traductrice et figure connue de la société bourgeoise parisienne. Il l’épousa rapidement bien que tous les biographes de Robert ont divergent sur la date de cet évènement sans présenter un quelconque document permettant de départageant les avis. Quoiqu’il en soit, les deux époux collaborèrent au sein du Journal d’État et du citoyen (13 août 1789 – 27 décembre 1789) qui devint ensuite le Mercure national ou journal d’État et du citoyen (31 décembre 1789). Il fusionna ensuite avec le Journal de l’Europe pour devenir le Mercure national et Révolutions de l’Europe qui parut jusqu’à la fin de mars 1791. On trouvait dans ces périodiques les idées démocratiques les plus hardies de l’époque. Parallèlement, Robert de Paris fit paraître à la fin de 1790 une brochure résolument républicaine intitulée : Le républicanisme adapté à la France. Il était ainsi un des premiers à défendre l’idée républicaine dans un royaume où cette opinion était encore largement minoritaire. Cette brochure connut un retentissement considérable du fait même d’être peu appréciée. Toutefois, l’influence des modérés allait rapidement en s’amenuisant tandis que celle de François Robert ne fit que croître. Il devint d’ailleurs président du Club des Cordeliers en avril 1791 et se distingua de suite par son radicalisme en y faisant rentrer des femmes. En outre, il se prononçait aussi pour le suffrage universel et le droit d’association des ouvriers, même s’il tempéra ses idées un peu plus tard. À la tête des Cordeliers mais aussi grâce au salon qu’il tenait avec son épouse et où se rassemblait une grande partie du personnel politique parisien, il mena un combat républicain acharné contre les monarchistes. Après la fuite manquée de Louis XVI et son arrestation à Varennes en juin 1791, la monarchie connut une disgrâce immédiate. François Robert profita fort logiqueent de la situation pour faire voter une motion républicaine par les Cordeliers dès le 22 juin, affichée dans les rues de Paris. Cela lui valut une vive altercation avec des gardes en pleine de rue avant de se rendre chez les Jacobins pour défendre son texte : ses principes républicains, s’ils gagnaient du terrain, n’allaient pas encore de soi pour beaucoup. Cela ne l’empêcha quelques jours plus tard de publier une brochure intitulée : Avantages de la fuite de Louis XVI et nécessité d’un nouveau gouvernement. Il continua à influencer indirectement la vie politique durant la période de l’Assemblé législative. La chute de la monarchie le 10 août 1792 le remit sur le devant de la scène. Il prit ses distances avec ses anciens amis girondins sans toutefois rejoindre les Montagnards. Lors du procès du Roi, il vota pour la mort du souverain ce qui ne fut pas sans conséquences pour son avenir comme nous le verrons plus loin. Après la mort du roi, la Convention l’envoya comme représentant en mission dans nos régions où il put constater la totale désorganisation qui y régnait. Il revient à Paris après la reconquête des Pays-Bas par les Autrichiens. À son retour, il prôna l’amour de tous les hommes, le droit pour chaque individu de nommer des magistrats, de tenir des assemblées, etc. Toujours exalté toutefois, il réclama la peine de mort pour les accapareurs en juillet 1793. Se sentant visés, les Hébertistes le dénoncèrent comme le détenteur d’un stock de Rhum et réclamèrent sa tête. Peu claire, l’affaire fut classée sans suite mais lui valut le surnom de Robert Rhum. Son attitude fut ensuite plus louvoyante et lui permit de passer inaperçu et d’échapper à la Terreur comme à Thermidor. En 1795, il reçut une mission de la Convention : il s’agissait de remettre de l’ordre dans la le pays de Liège à nouveau conquis (comme les Pays-Bas du reste) et fuis par les Autrichiens. Il eut à cœur de réformer l’Armée, les Domaines nationaux et la justice. Bien vu au début (n’était-il pas un enfant du Pays après tout ?), son autoritarisme lui annihila rapidement les sympathies. Il fut vite rappelé par la Convention. Il rejoignit la région de son enfance mais sa femme fit une fausse couche, ce qui lui permit de rester là et de laisser les députés de Liège expliquer les raisons de l’échec de la mission. Après la dissolution de la convention, il se désintéressa de la vie politique et s’établit à Matagne la Petite (actuelle commune de Doische). Il s’adonna ensuite au trafic des fournitures militaires. Il réapparut comme inspecteur général des eaux et forêts du Département des Ardennes en 1811mais fut démis de ses fonctions deux ans plus tard pour incapacité. Durant les Cent-Jours, il fut désigné comme sous -préfet de Rocroi. Dernier sursaut avant l’exil : comme beaucoup de régicides poursuivis par la loi d’amnistie de Louis XVIII (cf. analyse), il fut contraint de se rendre à Bruxelles où il ouvrit un magasin de liqueurs près de la porte de Ninove. Sa femme rendit le dernier soupir le 31 décembre 1922 et il l’imita le 13 avril 1826. Ils avaient eu une fille, Adélaïde, qui épousa François-Joseph Fétis, le premier directeur du Conservatoire de Bruxelles, et, par ailleurs, membre de notre compagnie qu’il présida un temps.

Largeur : 378

Hauteur 236

Cote : 19345/1617