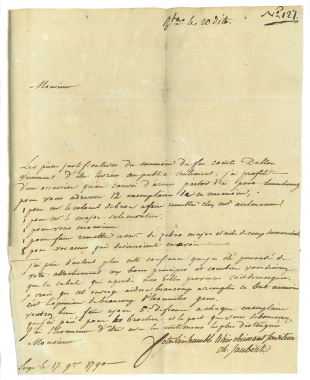

Lettre à Jacques-Joseph-Augustin de Stassart, 17 novembre 1790

[ ?] le 20 dito N° 127

Monsieur

Les pièces justificatives du mémoire du feu comte d’Alton viennent d’être livrées au public seulement, j’ai profité d’une occasion qu’un convoi d’armes partait d’ici pour Luxembourg pour vous adresser 12 exemplaires de ce mémoire,

1 pour Mr. le colonel Debrou à faire remettre chez Mde Aschlmanne

1 pour Mr. Le major Sulemoutier

1 pour vous Monsieur

1 pour faire remettre à Mr. De ?ebro major et aide de camp du maréchal

9 pour vos amis qui désireraient en avoir

J’ai prié d’autant plus cette confiance que j’ai été persuadé de votre attachement aux bons principes et combien vous désirez que la cabale qui a perdu nos belles provinces soit démasquée. Je crois que cet ouvrage aidera beaucoup à remplir ce but au moins c’est l’opinion de beaucoup d’honnêtes gens.

Voudrez [vous ?] bien faire ajour [ ?] 5 S. [sous] de France à chaque exemplaire que j’ai paié pour les brocher et le port que vous débourserez .

J’ai l’honneur d’être avec les sentiments les plus distingués

Monsieur

Votre très humble et très obéissant serviteur

Charles Jaubert

Liège le 17 novembre 1790

Selon l’inventaire de la Bibliothèque de M. le Baron de Stassart, léguée à l’Académie royale de Belgique, Le destinataire de la missive ci-dessus n’est autre que le père du Baron de Stassart, Jacques-Joseph-Augustin[1], alors démis de ses responsabilités à la tête du Conseil provincial de Namur, suite à la Révolution brabançonne. Hypothèse hautement probable puisque nous avons déjà trouvé quantité de lettres adressées au même homme dans les archives et la bibliothèque du baron de Stassart.

Comme mentionné dans la biographie ci-jointe, le comte d’Alton remit une bonne partie de sa correspondance à Jaubert avant sa mort. Sa volonté était que ces papiers servissent à la justification complète de sa conduite, lui qui aurait dû défendre son honneur devant un tribunal militaire du Luxembourg si la mort ne l’avait emporté avant.

Ses papiers auraient cependant pu tomber dans l’oubli puisque Jaubert entendait tirer profit de cette affaire. Par l’intermédiaire de son ami, le journaliste et directeur du Journal général de l’Europe Lebrun, il proposa au ministre Trauttmansdorff[2] de garder pour lui ces missives compromettantes moyennant un don financier. L’ancien ministre restant indifférant, Jaubert fit donc imprimer le Mémoire nous intéressant ici (cf. l’analyse de la lettre ci-dessus) sur les presses du journaliste Lebrun en région liégeoise. Il connut un grand succès et deux éditions, l’une en 1790[3] et l’autre en 1791[4]. Ces mémoires n’étaient pas les seules de ce genre parues à l’époque. En effet, la fuite précipitée des fidèles de la Maison d’Autriche laissa quantité d’archives qui furent publiées en partie 1790 dans quantité de brochures, pour défendre ou fustiger l’un ou l’autre parti. Ce fut par exemple le cas des nombreux Livres noirs[5] parus en 1790 et se basant sur les archives laissées par les fidèles de la Maison d’Autriche : nous en avons trouvé 17 dans les collections du Musée royal de l’Armée, des Archives générales du Royaume et de la Bibliothèque royale de Belgique. Nous pourrions parler aussi des nombreux Recueil des lettres (…)[6] et autres publications de ce genre mais cela demanderait un développement qui demanderait à lui seul un article complet… Dans le cas du Mémoire nous intéressant ici, le ministre plénipotentiaire Trauttsmansdorff eut raison de dire que le but de sa parution avait bien davantage pour but de l’attaquer lui que de défendre la réputation de feu le comte d’Alton. On s’étonnera peu dès lors que sa parution provoqua la colère des milieux autrichiens, de retour aux affaires des « provinces belgiques » en décembre 1790. Dans un prospectus des Mémoires, Jaubert prétendait que celles-ci n’étaient qu’un premier pas vers un ouvrage historique plus considérable encore au sujet de la Révolution brabançonne. Celui-ci ne parut pas, soit parce que Jaubert se dépensait trop dans ses intrigues, soit parce qu’il n’en en fut jamais question dans son for intérieur, nous ne savons.

[1] Bruxelles, Hayez 1863, p. 601.

[2] Von Trauttmansdorff-Weinsberg, Franz Ferdinand, prince de (1749-1827). Homme d’état, diplomate puis ministre plénipotentiaire en poste à Bruxelles de 1787 à 1789. Incapable de maîtriser la situation explosive des Pays-Bas, il soutint l’abolition par Joseph II de la Joyeuse Entrée de Brabant et la dissolution du conseil. Son manque de doigté politique et son obéissance aveugle à l’empereur contribuèrent au soulèvement du pays. Il fut plus tard Chancelier des Pays-Bas autrichiens à Vienne en 1793 et 1794.

[3] Mémoires pour servir à la justification de feue Son Excellence le Général Comte d’Alton, et à l’histoire secrette de la révolution Belgique.S.N., S.L., S.D., 499 p. (disponible à la KBR : II 8122 A, Vol. 153).

[4] Mémoires Pour servir à la Justification de feu Son Excellence le général Comte d'Alton, et à l’histoire secrette de la révolution Belgique. Seconde édition, corrigée de toutes les fautes de la première, in-quarto, publiée sur la fin de l’année 1790, & augmentée d’un Rapport essentiel touchant la sortie des Troupes Impériales de Bruxelles, le 12 Décembre 1789. Tomes premier et second, S.N., S.L., 1791, 396-300 p. (disponible aux Archives générales du Royaume, collection Ecrits Politiques, n° 113, 114).

[5] Comme par exemple le Livre noir de Tournay, ou Correspondance du ci-devant Gouvernement autrichien de Bruxelles, Avec ses agens subalternes dans la Province de Tournèsis. Première partie. S.N., A Tournay, Chez Deflinne, Libraire, Rue des Maux. Avec Approbation & Privilège. 1790., 32 p. (disponible au Musée royale de l’Armée, Cg 750, t. 25, n° 14).

[6] Comme par exemple le Recueil de lettres de Leurs Altesses Royales Albert et Marie Christine au comte de Trauttmansdorff. S.N., De l’Imprimerie patriotique, Et se trouve chez Emm. Flon, Imprimeur-Libraire, rue de la Putterie à Bruxelles., 1790., 24 p. (KBR : II 89483 A, vol. 7, n° 13. Pour la version en néerlandais, voyez : Verzaemeling van brieven van Hunne Koninglyke Hoogheden Albert ende Maria-Christina (…)

COBB R.-C., « Jaubert et le procès des Hébertistes », dans Annales historiques de la Révolution française, n° 147, avril-juin 1957, p. 126-138.

MATHIEZ A., « Saint-Simon et Ronsin », dans Annales historiques de la Révolution française, sept.-oct. 1926.

MINDER A., « Jaubert (Charles-Joseph-Jean-Baptiste) », dans Biographie nationale, Bruxelles, Académie royale de Belgique, tome 29, supplément tome Ier (fascicule Ier), 1956, col. 724-730.

MINDER A., Charles Jaubert aide de camp du Général d’Alton et « mouton » de Fouquier-Tinville, Pepinster, H. Thoumin, 1943.

TASSIER S., Figures révolutionnaires, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1954

TASSIER S., Les démocrates belges de 1789, Bruxelles, Hayez, 2e édition, 1989, 299 p. (préface, chronologie, compléments bibliographiques, légendes et index par le professeur Jeroom Vercruysse ; iconographie réunie par Emmanuel Collet).

TASSIER S., Histoire de la Belgique sous l’occupation française en 1792 et 1793, Bruxelles, Falk G. van Campenhout, 1934, 382 p.

TASSIER S., « Un agent belge de Fouquier-Tinville », dans La Révolution française. Revue d’histoire contemporaine, nouvelle série, n° 4, 4e trimestre 1935, p. 236-339

Charles Jaubert

Charles Jaubert naquit à Ath le 6 août 1757. Il était le fils de Marie-Christine-Josèphe-Libert et d’un Dauphinois, Jean-Baptiste Jaubert, commerçant de toiles et de soieries. Le jeune Charles fit des études de droit et fut ensuite associé au commerce de son père.

Il céda aux sirènes de la politique en 1787 en adhérant aux réformes de Joseph II, empereur de la Maison d’Autriche régnant à l’époque sur nos régions. Démarche audacieuse quand l’on sait que les réformes du souverain, tant dans les domaines politiques que religieux rencontraient alors une vive opposition aussi vive dans nos régions. Pour se mettre à l’abri des ennuis, il s’engagea comme volontaire dans le régiment de Ligne où il attira l’attention du général d’Alton, commandant général des armées des Pays-Bas autrichiens. D’abord son espion selon les dires du Ministre plénipotentiaire Trauttsmandorff, Jaubert devint son aide camp en 1788 et eut une grande influence sur lui, au point que les « patriotes » de l’époque le nommait « l’âme damnée de d’Alton » et partagea avec celui-ci une réputation de férocité après les répressions contre l’opposition. Il fut chargé de plusieurs missions dont il s’acquitta avec des fortunes diverses (enlèvement d’Henri Van der Noot, etc.) tout en grimpant dans la hiérarchie militaire en devenant sous-lieutenant puis premier lieutenant dans le corps des chasseurs-francs. Il réussit également à conjurer le complot de l’organisation Pro aris et focis qui préparait une révolution sur la frontière des Pays-Bas. De révolution il fut pourtant question puisque le gouvernement fut contraint de quitter Bruxelles le 12 décembre 1789 après les victoires militaires des « patriotes ». Ceux-ci n’eurent rien de plus pressé que de se diviser en « vonckistes » (démocrates très modérés) et statistes (conservateurs) et ainsi compromettre la survie d’un court épisode d’indépendance nationale connu sous le nom d’« États belgiques unis » (moins d’un an). Les fidèles à la couronne d’Autriche n’eurent d’autre choix que de se replier sur le Luxembourg resté fidèle à la Maison d’Autriche afin d’harceler les troupes patriotes pour reconquérir les provinces momentanément perdues. Avec ses chasseurs, Jaubert harcela les patriotes, notamment à Emptinne, Saint-Hubert, à Marche et à Nassogne. Avant de mourir le 16 février 1790, le général d’Alton remit sa correspondance de service à Joubert : elle justifiait en quelque sorte le général en dévoilant les innombrables difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions. Retiré à Liège, Jaubert conçut un long mémoire justificatif de la conduite du général basé sur ces lettres. Cette publication connut un grand succès (cf. l’analyse ci-jointe), non sans agacer les autorités autrichiennes. Il aggrava son cas l’année suivante en publiant des brochures contre le gouvernement des Pays-Bas autrichiens et favorables aux idées françaises qu’il avait eu l’occasion d’apprécier lors de son séjour liégeois. Il fut par conséquent arrêté à Mons le 29 octobre 1791 et incarcéré dans les prisons de Bruxelles. Treize mois plus tard, il ne dut sa liberté qu’en corrompant ses gardes. Après la bataille de Jemappes (6 novembre 1792), il offrit vainement ses services à Dumouriez. Il se tourna alors vers la Société des Amis de la Liberté et de l’Égalité de Bruxelles le mois suivant et finit par y jouer un rôle central. Il se prononça publiquement pour la réunion de la Belgique à la France. Cette prise de position ne lui donna d’autre choix que de se réfugier à Lille sitôt les troupes autrichiennes revenues dans nos provinces en mars 1793. Il fut rapidement arrêté, accusé d’être un espion à la solde de l’Autriche. Vite relâché, il tenta de s’attirer les bonnes grâces du Comité de Salut public en lui communiquant des rapports contre les banquiers étrangers spéculant à Paris sur la baisse des assignats. Il fut très mal accueilli par l’Assemblée des Belges réfugiés où il fut traité de scélérat. Une autre déconvenue suivit : il fut arrêté à nouveau en décembre 1793. Quatre mois plus tard, il témoigna à charge dans le procès des hébertistes et contribua ainsi à la réussite de Robespierre et de Fouquier-Tinville. Il devint l’agent secret de ce dernier et, lors de la conspiration des prisons, il dénonça 80 détenus sans aucune preuve à charge, ce qui n’empêcha pas la condamnation à mort de la presque totalité de ceux-ci.

Fort opportunément, il rejoignit son village natal après l’arrestation de Robespierre le 27 juillet 1794 et son exécution le lendemain. Nos régions étaient alors occupées par la France et Jaubert n’eut rien de plus pressé que de propager ses idées républicaines, notamment en créant une « Société populaire » dont il devint le secrétaire. Parallèlement, il tenta d’obtenir un poste de la fonction publique mais essuya systématiquement des refus à chacune de ses demandes. Il changea alors son fusil d’épaule et inonda les ministres de toutes sortes de mémoires et de dénonciation au sujet de sujets les plus divers. Là aussi, il ne tira presqu’aucun bénéfice de ses démarches tant il restait toujours suspect aux yeux des autorités. Il obtint malgré tout un poste de défenseur officieux près les tribunaux.

Le 3 février 1798, il fonda aussi une « Société littéraire et d’instruction publique », toujours à Ath. Un an plus tard cependant, il fut à nouveau incarcéré. Suite à la Guerre des Paysans en effet, il fut arrêté et emmené comme otage à la prison du Temple à Paris. Il réclama sans cesse d’être mis en jugement, sans succès. Il fut cependant libéré en juillet 1799 grâce à un député du Conseil des Cinq-Cents. Un des ces dernières interventions publiques fut un mémoire remis au Premier consul au nom de bateliers et portant « Sur l’amélioration de la navigation de la Desdre ». Après un voyage en Suisse en 1808, il s’installa à Lanquesaint (commune faisant actuellement partie de la ville d’Ath) et y vécut ses derniers jours paisiblement. Il y rendit son dernier souffle le 23 octobre 1810.

Une feuille, deux plis.

Largeur : 182 mm

Hauteur : 268 mm

Lettre jointe à la publication de Charles Jaubert présente dans la bibliothèque du baron de Stassart (n° 10654) et intitulée :

Mémoires pour servir à la justification de feu Son Excellence le Général d’Alton, et à l’Histoire Secrette de la Révolution Belgique. Seconde édition, corrigée de toutes les fautes de la première, in-quarto, publiée sur la fin de l’année 1790, & augmentée d’un Rapport essentiel touchant la sortie des Troupes Impériales de Bruxelles, le 12 décembre 1790, 2 tomes, 1791.