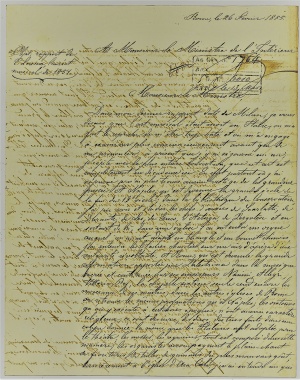

Lettre à Guillaume Piercot, 26 février 1855

Rome, le 26 février 1855

À Monsieur le Ministre de l’Intérieur1

Monsieur le Ministre,

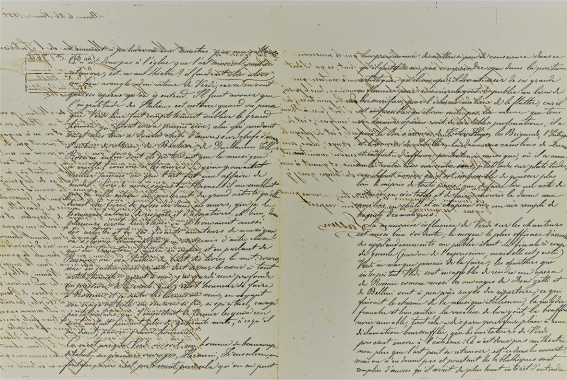

Dans mon dernier rapport daté de Milan, je vous disais que l’art musical était mort en Italie ; on m’a fait le reproche de m’être trop hâté et on m’a engagé à examiner plus consciencieusement avant que de me prononcer ; à présent que j’y ai séjourné un an, je répète avec la plus entière conviction, que cet art est complètement en décadence ici. En effet partout où j’ai séjourné je n’ai plus trouvé aucun vestige de la grandeur passée. À Naples, qu’est devenue la grande école de la fin du 18e siècle ; dans la bibliothèque du Conservatoire, j’ai pu voir et étudier les chefs-d’œuvre de Scarlatti, de Durante, de Leo, de Greco, d’Astorga, de Pergolèse2 et en sortant de là, dans une église j’ai entendu un orgue auquel on avait adapté un triangle et un bonnet chinois, j’ai entendu les litanies chantées sur un air d’opéra d’une vulgarité révoltante. À Rome, qu’est devenue la grande réformation apportée par Palestrina dans la musique sacrée et continuée par ses successeurs Nanini, Allegri, Vittoria, Roy3 ; la chapelle Sixtine seule rend encore les morceaux de ces maîtres ; dans les autres églises de Rome on retrouve les mêmes profanations qu’à Naples ; les oratorios qu’on y exécute à certaines époques, n’ont aucun caractère religieux ; ce sont des airs, des duos, des trios faits dans une coupe donnée, la même que les Italiens ont adoptée pour le théâtre ; les messes, les requiems, tout est composé dans cette manière ; les organistes accompagnent le plain-chant de fioritures, de trilles, de gammes du plus mauvais goût ; dernièrement à l’église d’Aracœli, j’en ai entendu un qui s’amusait à préluder à un sanctus par une saltarelle.

Ce n’est donc pas à l’église que l’art musical peut se retrouver ; est-ce au théâtre ? Il faudrait être alors un bien aveugle admirateur de Verdi, car ce ne sont que ses opéras qu’on y entend. Il faut avouer que l’ingratitude des Italiens est notoire quand on pense que Verdi leur fait complètement oublier le grand homme qu’ils ont encore parmi eux, celui qui pendant vingt ans leur a donné chefs-d’œuvre sur chefs-d’œuvre, l’auteur de Moïse, du Barbier, de Guillaume Tell, Rossini enfin dont ils prétendent que la musique a vieilli, comme si les œuvres du génie pouvaient vieillir jamais ou que l’art fût une affaire de mode4. Lors de mon séjour à Florence5 il me semblait que la ville entière me parlerait du grand artiste qu’elle devait être fière de posséder dans ses murs, que je le trouverais entouré de respects et d’adorations ; eh ! bien, dans plusieurs cercles très-élevés où se trouvaient aussi des artistes et de soi-disant amateurs de musique, on s’étonna beaucoup de ce que je m’occupais d’autre chose que du Trovatore6, l’opéra en vogue, et en parlant de Rossini, on osa lâcher du bout des lèvres le mot : rococo7 ; une injustice aussi criante doit serrer le cœur à tout artiste honnête ; quant à moi, j’ai gardé une profonde impression de la visite que j’eus l’honneur de faire à Rossini et je sentis des larmes me venir, en voyant son visage où brille un sourire si fin, si spirituel, ravagé par la maladie qui l’empêchait de fermer les yeux un seul instant pendant plus de quarante nuits, à ce qu’il me disait : pauvre grand homme !

Ce n’est pas que Verdi ne soit un homme de beaucoup de talent ; ses premiers ouvrages, Hernani, Jérusalem8, en font foi ; mais c’est justement pour cela qu’on ne peut lui pardonner de mettre si peu de conscience dans ce qu’il fait et de ne pas comprendre que dans la position artistique qu’il occupe, il devrait user de sa grande influence pour ramener le goût du public au lieu de lui sacrifier, pour l’éclairer au lieu de le flatter ; car il est impossible qu’il ne sente pas lui-même que tous ses derniers opéras sont de véritables profanations ; il a pris Le Roi s’amuse de Victor Hugo, Les Brigands, L’Intrigue et l’amour de Schiller, La Dame aux camélias de Dumas9, et en a fait d’affreux prétextes à musique, où il a accumulé contre-sens sur contre-sens, platitudes sur platitudes, car il faut avouer qu’il est impossible de pousser plus loin le mépris de toute poésie que de faire lire un acte de notaire en récitatifs et de faire mourir la dame aux camélias en châle et chapeau sur un air rempli de hoquets dramatiques ! La mauvaise influence de Verdi sur les chanteurs est aussi bien évidente ; le moyen le plus efficace d’arracher des applaudissements au public étant la finale à coup de gueule (pardon de l’expression, mais elle est juste) Verdi ne manque jamais de la faire ; les chanteurs qui interprètent Verdi sont incapables de rendre un opéra de Rossini comme aussi les ouvrages de Donizetti et de Bellini sont à peu près rayés du répertoire ; ce qui faisait le charme de la musique italienne, la mélodie franche et bien sentie, la vocalise de bon goût, la bouffonnerie aimable, tout cela a disparu pour faire place à une déclamation boursoufflée, que les imitateurs de Verdi poussent encore à l’extrême. Ce n’est donc pas au théâtre non plus que l’art peut se retrouver ; est-ce dans les concerts ? mais on n’en donne pas et pourtant les bibliothèques sont remplies d’œuvres qu’il serait du plus haut intérêt d’entendre.

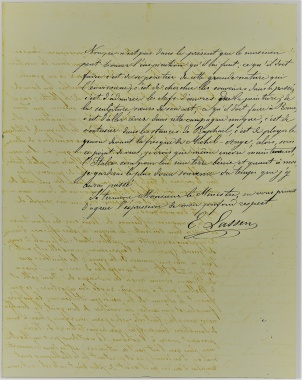

Non, ce n’est pas dans le présent que le musicien peut trouver l’inspiration qu’il lui faut ; ce qu’il doit faire c’est de se pénétrer de cette grande nature qui l’environne, c’est de chercher les souvenirs dans le passé, c’est d’admirer les chefs-d’œuvre de la peinture, de la sculpture, sœurs de son art ; ce qu’il doit faire à Rome, c’est d’aller rêver dans cette campagne unique, c’est de s’extasier dans les stances de Raphaël, c’est de ployer le genou devant la fresque de Michel-Ange ; alors, sous ce point de vue, je crois que même encore maintenant, l’Italie sera pour lui une terre bénie, et quant à moi, je garderai le plus doux souvenir du temps que j’y aurai passé.

Je termine, Monsieur le Ministre, en vous priant d’agréer l’expression de mon profond respect.

É. Lassen

[cachet d’indication au haut du document portant le n° 1764, avec mention d’entrée en date du 13 mars]

[Apostille au haut du document d’une autre main : Objet : rapport de E. Lassen, lauréat musical de 1851]

Manuel Couvreur

Membre titulaire de la Classe des Arts

Professeur ordinaire à l’Université libre de Bruxelles

1 Guillaume Piercot auquel succèdera, dès le 30 mars 1855, Pierre Dedecker.

2 À la fin du xviie siècle et au siècle suivant, l’école napolitaine a connu un éclat exceptionnel, tant en musique religieuse qu’à l’opéra, avec Alessandro Scarlatti (1660-1725), Francesco Durante (1684-1755), Leonardo Leo (1694-1744), Gaetano Greco (ca 1657-1728), Emanuele d’Astorga (1680-1757) ou Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736).

3 Giovanni Pierluigi da Palestrina (ca 1525-1594) est ici invoqué pour la réforme de la musique sacrée qu’il a opérée dans le sillage du concile de Trente et qui accordait une importance nouvelle à l’intelligibilité du texte, comme en témoigne sa Missa Papæ Marcelli (1562). Lassen mentionne ensuite les maîtres de chapelle romains qui ont poursuivi dans cette voie, avec les frères Giovanni Maria (1543 ou 1544-1607) et Giovanni Bernardino (ca 1560-1618) Nanino ou Nanini, Gregorio Allegri (1582-1652), Tomás Luis de Victoria (1548-1611) et Bartolomeo Roy (ca 1530-1599).

4 Allusion au discours L’Art ne progresse pas, il se transforme, prononcé par François-Joseph Fétis lors de la toute première séance publique de la Classe des beaux-arts, le 24 septembre 1846.

5 Rossini y vivait alors à la Villa San Donato, mise à sa disposition par le prince Nicolas Demidoff.

6 Il Trovatore avait été créé à Rome, le 19 janvier 1853 ; on dénombre plus de 200 productions de l’ouvrage durant les 3 ans qui ont suivi.

7 « Ce mauvais goût désigné dans les ateliers sous le nom un peu vulgaire de rococo » (Stendhal, Promenades dans Rome).

8 Ernani(Venise, 1844) avait connu sa création en langue française à la Monnaie, le 17 décembre 1845. Lassen avait également pu y voir Jérusalem, version française des Lombardi alla prima crocciata (Scala, 1843), donnée le 15 juillet 1848.

9 Rigoletto (Venise, 1851), I Masnadieri (Londres, 1847), Luisa Miller (Naples, 1849) et La Traviata (Venise, 1853).

Ce rapport, l’un des 17 de ce type conservés dans les archives de l’Académie, répond à une obligation du règlement du concours bisannuel créé en 1840, sous le nom de Concours de composition musicale, mais que tous désignaient sous le nom de Prix de Rome belge. Lassen y avait concouru une première fois en 1849. Encouragé par son second prix, il entra à nouveau en lice en 1851 et remporta le 1er prix, à l’unanimité, avec sa cantate Le Festin de Balthasar. Cette distinction valait au lauréat une pension d’état durant quatre années avec obligation de se former à l’étranger, les étapes imposées étant généralement l’Allemagne, l’Italie et la France. Le lauréat avait obligation d’envoyer au moins deux grandes compositions nouvelles – l’une vocale avec orchestre et l’autre symphonique –, ainsi que des rapports trimestriels. Partitions et rapports devaient être adressés au ministre de l’Intérieur qui, dans un second temps, les communiquaient pour avis à la section permanente du jury, attachée à la Classe des Beaux-Arts. Un jury composé de 3 membres devait en rendre compte devant la classe et ensuite au ministre.

Le présent rapport, le seul de ceux adressés par Lassen qui ait été retrouvé, a été envoyé au début de sa quatrième et dernière année de bourse. Arrivé à Paris le 31 décembre 1852, Lassen semble y avoir séjourné un semestre, avant de se rendre en Allemagne. En juillet 1852, il est en effet à Bingen-am-Rhein, où il travaille à une première symphonie qu’il soumettra à l’appréciation de la commission à l’automne suivant. Lassen se rend ensuite à Düsseldorf, Leipzig et Cassel où il assiste à des « séances de quatuor données par le vieux Spohr qui tient encore le violon avec la verdeur de la jeunesse ». L’étape décisive sera néanmoins Weimar « où Liszt lui a fait le plus bienveillant accueil ». En février et mars 1853, Lassen y découvre Le Vaisseau fantôme, Tannhäuser et Lohengrin, ainsi que Roméo et Juliette et La Damnation de Faust de Berlioz. L’expérience est forte et Lassen est aussitôt « séduit par la théorie du drame lyrique développée par Wagner, théorie qui a pour but une intime union du poème et de la musique ». Lassen termine son séjour en Allemagne par Dresde et Berlin.

Vient alors le temps de l’Italie. En octobre 1853, il adresse depuis Milan un premier rapport où il fait « l’oraison funèbre de la musique italienne qu’il déclare morte à tout jamais ». La commission considère que « le jeune lauréat aurait pu attendre que des observations personnelles recueillies avec soin lui permissent d’émettre à cet égard une opinion fondée ». Lassen se rend alors à Florence pour y rencontrer Rossini qu’il admire, puis à Naples. Mais après une année passée en Italie, Lassen adresse au ministre le présent rapport qui entérine son premier jugement : l’art musical italien n’existe plus que dans les bibliothèques. Comme son maître François-Joseph Fétis – et peut-être pour lui plaire –, il déplore l’influence néfaste de Verdi : si Lassen reconnaît avoir apprécié ses premiers opéras découverts à la Monnaie, ses ouvrages ultérieurs le choquent par leur rejet du bel canto au profit du chant dramatique, et par une esthétique réaliste qui lui apparaît triviale. Par la suite, Lassen continuera de préférer à celle de Verdi, la « musique de l’avenir » de Liszt et de Wagner. Ironie de l’histoire, c’est à Verdi que Lassen succédera en 1902, comme membre associé de la Classe des Beaux-Arts…

Manuel Couvreur

Membre titulaire de la Classe des Arts

Professeur ordinaire à l’Université libre de Bruxelles

DUFOUR V., « Les “Années de pèlerinage” des Prix de Rome. Points de vue de France et de Belgique au xixe siècle », dans MEYER C. (dir.), Le Musicien et ses voyages. Pratiques, réseaux et représentations, Berlin, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2003, p. 409-425.

DUPONT C.A., Modèles italiens et traditions nationales. Les Artistes belges en Italie (1830-1914), Bruxelles-Rome, Institut historique belge de Rome, 2005, 2 vol.

HAINE M., « François-Joseph Fétis académicien », dans Bulletin de la Classe des beaux-arts de l’Académie royale de Belgique, t. 18, 2007, p. 27-99.

HAINE M., « Récits de voyage des lauréats du prix de Rome belge dans la seconde moitié du xixe siècle », dans DUCHESNEAU M., DUFOUR V., BENOIT-OTIS M.-H. (dir.), Écrits de compositeurs. Une autorité en questions (xixe et xxe siècles), Paris, Vrin , 2013, p. 351-368 (coll. « Musicologies »).

Manuel Couvreur

Membre titulaire de la Classe des Arts

Professeur ordinaire à l’Université libre de Bruxelles

Édouard Lassen

Édouard (Eduard) Lassen naît à Copenhague, le 13 avril 1830, dans une famille israélite qui, peu après, s’installe définitivement à Bruxelles et obtient la nationalité belge en 1833. Entré au Conservatoire en 1842, Lassen décroche des premiers prix de piano (1844) et d’harmonie (1847), ainsi qu’un 2e prix de composition en 1848. Ses premières compositions sont primées à Gand (1850) et Anvers (1851). Après les quatre années de voyage imposées par le « Prix de Rome », il revient à Bruxelles en septembre 1855. Son opéra Le Roi Edgard ayant été refusé par la Monnaie, il se tourne vers Liszt qui en propose la création en mai 1857 à Weimar, ville qui était entre-temps devenue le port d’attache de Lassen et où s’accomplira toute sa carrière. Le 1er janvier 1858, grâce à l’amitié de Liszt, il y devient musikdirektor du grand-duc Charles-Alexandre de Saxe-Weimar-Eisenach. En février 1859, il reprend en outre, au théâtre de Weimar, les fonctions jusque-là occupées par Liszt. En 1860, son opéra Frauenlob y est créé, tandis que son Te Deum est donné à Sainte-Gudule pour l’anniversaire de Léopold ier. C’est également à Bruxelles, en 1865, que sont créés son troisième opéra Le Captif (1865) ainsi que sa cantate de circonstance Libera Mater, pour l’inauguration solennelle de la statue de Théodore Verhaegen, et, en 1866, le psaume qu’il a mis en musique pour l’installation du grand rabbin Aristide Astruc. Parmi les très nombreux ouvrages dont il dirige la création à Weimar, celle de Samson et Dalila de Saint-Saëns (1877) est à marquer d’une pierre blanche. Son affection pour Wagner et son admiration pour sa musique, l’incitent à organiser un festival en juin 1870 et, en 1874, à assurer la première reprise de Tristan und Isolde, créé à Munich en 1865. Parmi ses propres compositions, mentionnons plusieurs musiques de scène : König Oedipus de Sophocle (1868), Die Niebelungen de Hebbel (1872), Über allen Zauber Liebe de Calderon (1881) et, sur des textes de Goethe, Pandora (1885), Die Vögel (1892), Der Triumph der Empfindsamkeit et Proserpina (1902), et surtout Faust (1876) qui s’imposa partout et constamment en Allemagne jusqu’à l’accession au pouvoir d’Hitler en 1933. En 1883, à l’occasion du 25e anniversaire de sa nomination comme Hofmusikdirektor, il est fait docteur honoris causa de l’université d’Iéna. En 1889, il appelle comme second chef à Weimar Richard Strauss qui y restera jusqu’en 1894, année où Lassen, suite à des problèmes de santé, démissionne de son poste. En 1900, la ville de Weimar inaugure une Lassenstrasse, débaptisée depuis en Trierer Strasse. Lassen meurt à Weimar le 15 janvier 1904. Outre deux symphonies et un concerto pour violon, Lassen laisse surtout un corpus de près de 300 lieder très admirés, notamment par Liszt qui en a réalisé plusieurs transcriptions.

(Une notice sur Édouard Lassen paraîtra dans la Nouvelle biographie nationale en 2022).

Support : une feuille de papier

Hauteur : 273 mm

Largeur : 426 mm

Cote : 14090