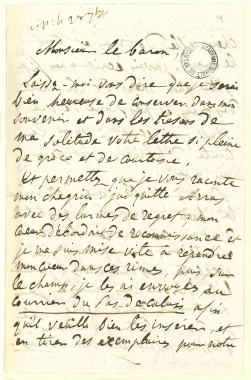

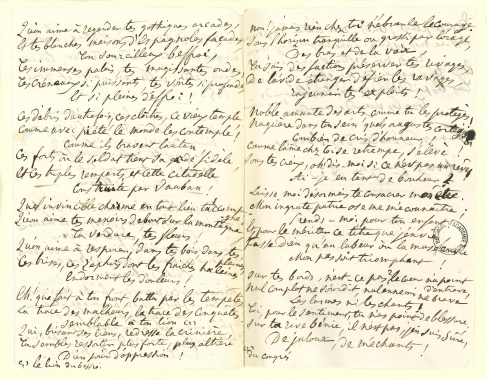

Lettre au baron de Stassart, 13 septembre 1853

Monsieur le baron,

Laissez-moi vous dire que je serai bien heureuse de conserver dans mon souvenir et dans les trésors de ma solitude votre lettre si pleine de grâce et de courtoisie.

Et permettez que je vous raconte mon chagrin : j’ai quitté Arras avec des larmes de regret, mon cœur débordait de reconnaissance et je me suis mise vite à répandre mon cœur dans ces rimes, puis, sur le champ, je les ai envoyées au Courrier du Pas – de – Calais afin qu’il veuille bien les insérer, et en tirer des exemplaires pour notre chère ville d’Arras et tout le congrés. J’avais écrit qu’on fit vite, qu’on m’envoyât la note des frais, et pas signe de vie !

Aussi, j’ai écrit à Monsieur le comte d’Héricourt, et point un mot !

Pourtant quelle joie d’exprimer là, bien à propos, la gratitude dont mon cœur est rempli ! et maintenant, en supposant qu’on exécute mes intentions, j’aurais l’air d’avoir mis quinze jours du travail d’une heure ! le jour de ma lettre, madame de Stassart avait lu mon Arras.

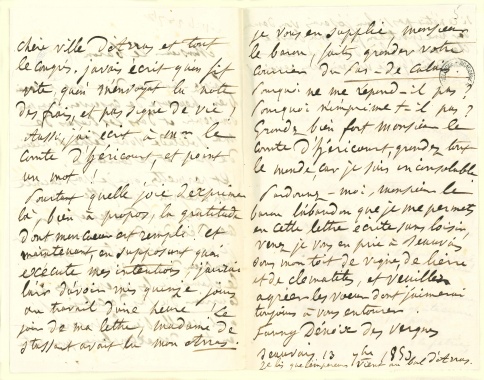

Je vous en supplie, Monsieur le baron, faites gronder votre courrier du Pas – de – Calais. Pourquoi ne me répond-il pas ? Pourquoi n’imprime-t-il pas ? Grondez bien fort Monsieur la comte d’Héricourt, grondez tout le monde, car je suis inconsolable.

Pardonnez-moi, monsieur le baron l’abandon que je me permets en cette lettre écrite sans loisir, venez je vous en prie à Beauvais sous mon toit de vigne, de lierre et de clématites, et veuillez agréer les vœux dont j’aimerai toujours à vous entourer.

Fanny Dénoix des Vergnes

Beauvais 13 septembre 1853

Je lis que l’empereur vient au bal d’Arras. Si ce n’était pas si loin, j’oserais vous demander une invitation pour ma brave et chère enfant, élève du sacré-cœur. Mon dieu ! que je voudrais vous revoir.

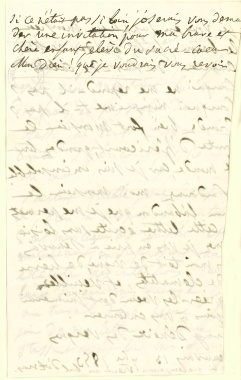

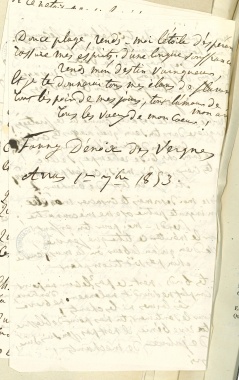

A la ville d’Arras, lors du congrés scientifique de France, tenu dans cette ville en août et septembre 1853.

Cette nef qui brise ma chaîne,

Et qui loin de toi m’entraîne,

N’aura de moi que la moitié

Une part te reste ; elle est tienne,

Je la fie à ton amitié

Marie Stuart

Salut vieille cité riche de tant de gloire,

Qu’il est noble, chez toi, d’évoquer la mémoire

De mille exploits divers

D’admirer tout l’éclat dont ton front se décore

De redire ces noms qui remplissent encore

L’écho de l’univers !

Même dans ces revers dont l’ombre t’environne

Oui, l’on se plait à rendre hommage à ta couronne

Aux reflets grands et purs !

Et plus d’un voyageur à ton aspect s’écrie

Qu’il serait fier, malgré l’amour de la patrie,

D’être né dans tes murs !

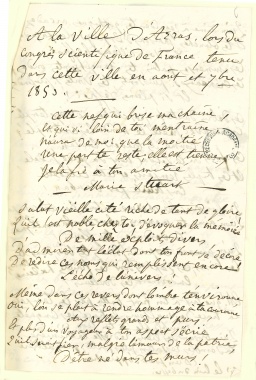

Qu’on aime à regarder tes gothiques arcades,

Et tes blanches maisons d’espagnoles façades

Ton sourcilleux beffroi,

Ces immenses palais, tes mugissantes ondes,

Ces créneaux si puissants, tes voûtes si profondes,

Et si pleines d’effroi !

Ces débris d’autrefois, ces cloîtres, ce vieux temple

Comme avec piété le monde les contemple

Comme ils bravent l’Autan,

Ces forts où le soldat tient sa garde fidèle,

Et les temples remparts, et cette citadelle

Construite par Vauban

Quel invincible charme en tout lieu t’accompagne

Qu’on aime tes manoirs debout dans la montagne

Ta verdure, tes fleurs !

Qu’on aime à respirer, dans tes bois, dans tes plaines,

Ces brises, ces zéphirs dont les fraîches haleines

Endorment les douleurs !

Eh ! Que fait à ton front, battu par les tempêtes,

La trace des malheurs, la trace des conquêtes

Semblable à ton lion[1]

Qui, brisant des liens, redresse la crinière,

Tu sembles ressortir plus forte, plus altière

D’un jour d’oppression !

Non ! jamais rien chez toi n’ébranle le courage

Sous l’horizon tranquille ou grossi par l’orage,

Des bras et de la voix,

Tu sais des factions préserver tes rivages,

De l’avide étranger défier les ravages,

Rajeunir tes exploits !

Noble amante des arts, comme tu les protèges,

Naguère dans ton sein quels augustes cortèges[2]

Combien de cris d’honneurs !

Comme l’âme chez toi se retrempe, s’élève !

Sous tes cieux, oh ! dis-moi si ce n’est pas un rêve,

Ai-je eu tant de bonheur ?

Laisse-moi désormais te consacrer mon être

Mon ingrate patrie ose me méconnaître ;

Prends-moi pour ton enfant !

Et pour le mériter ce titre que j’envie,

Fasse dieu qu’au labeur où la muse envie

Mon pas soit triomphant !

Sur tes bords, n’est-ce pas ? le cœur n’a point d’entrave,

Nul complot ne sourdit, nul ennemi ne brave

Les larmes ni les chants !

Toi, pour sentiment, tu n’as point de blessure

Sur ta rive bénie, il n’est pas, j’en suis sûre,

De jaloux, de méchants !

Douce plage, rends-moi l’étoile d’espérance

Rassure mes esprits d’une longue souffrance

Rends mon destin vainqueur,

Et je te donnerai tous mes élans de flamme

Tout l’espoir de mes jours, tout l’amour de mon âme

Tous les vœux de mon cœur !

Fanny Dénoix des vergnes

Arras 1er septembre 1853.

La missive ci-dessus au ton particulièrement insistant et suppliant pourrait être l’exemple-type de la lettre d’un auteur étreint par l’angoisse de ne pas être publié. Nous ne savons si le texte repris ci-dessus fut repris dans un numéro du Courrier du Pas-de-Calais[1]. Si pas, il est compréhensible que ce texte au style ampoulé et aux rimes quelque peu forcées n’ait pas rencontré l’optimisme de l’entourage de l’autrice[2]. Il fut toutefois publié quasi identiquement dans un petit imprimé de 4 pages[3] conservé peut-être exclusivement par notre institution puisque nous n’en avons pas trouvé trace ailleurs, même dans le catalogue de la Bibliothèque nationale de France. Quant au rôle de Goswin de Stassart dans cette histoire, nous n’en savons également rien puisque nous ne disposons pas de la minute de la lettre du 25 septembre 1853 mentionné par l’apostille du baron reprise en haut de la première page de la lettre ci-dessus.

[1] Gallica n’a malheureusement pas encore digitalisé la période nous intéressant pour le Courrier du Pas-de-Calais [consulté le 6 juin 2023, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32751304b/date1853].

[2] Nous sommes bien conscient de ne pas être le plus compétent pour juger de cette pièce. Toutefois, certaines rimes laissent perplexe. Nous pensons par exemple à l’utilisation de l’Autan, ce vent du sud de la France, pour faire rimer Vauban. L’ennuyeux est que ce vent est bien trop au sud pour concerner Arras…

[3] Meauvais, - Imp. D’Aug. Floury, successeurd’Ach. Desjardins., s.d. Cet imprimé est repris après la version manuscrite reprise ci-dessus mais, pour des raisons techniques indépendantes de notre volonté (limite du nombre de documents à publier), nous ne pouvons pas le publier dans notre exposition virtuelle.

ROMAN D’AMAT, « Denoix des Vergnes », dans ROMAN D’AMAT et LIMOUZIN-LAMOTHE R., Dictionnaire de biographie française, Paris-VI, Librairie Letouzey et Ané, 1965, t. 10, col. 1065, 1066. Nous nous appuyons principalement sur cette publication par cette notice biographique.

Mémoires de l’Académie de Stanislas, Nancy, 1879 [consulté le 8 juin 2023, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k33593h/f11.item]

Fanny Dénoix des Vergnes, née Marie-Françoise Descampeaux

Le panthéon littéraire n’a visiblement pas retenu l’œuvre de Fanny Dénoix des Vergnes comme particulièrement remarquable : bien vite oubliée, elle n’a plus fait l’objet d’un quelconque intérêt depuis longtemps. La valeur très inégale de ses publications[1] (cf. analyse) y est sans doute pour quelque chose mais ce n’est sans doute pas une raison pour ne pas en parler.

Elle naquit aux environs de 1800 et était la fille de Marie-Jeanne Bouteille et de Jean-François Descampeaux, professeur au prestigieux lycée Louis-le-Grand à Paris. En février 1818, Elle se maria à Guillaume Lavergnat, un chirurgien major des Dragons de la garde royale puis, en secondes noces, avec un homme dont elle prit le nom pour son œuvre littéraire. Celle-ci commença en 1832 avec des recueils de poésies. Ses publications les plus connues sont Jeanne Hachette (1835) et Heures de solitude (1837). Ses œuvres lui valurent alors une certaine estime et lui permit sans doute de réjoindre les rangs de l’Académie Stanislas en 1839[2]. Elle ne se limita toutefois pas à la poésie et s’essaya à des essais historiques mais aussi des pièces de circonstance adressés aux puissants ou à l’occasion de grands évènements. Elle rendit son dernier souffle à Beauvais le 17 janvier 1879. Un prix de poésie à son nom fut remis au même endroit jusqu’en 1914 et une rue de cette commune porte toujours son nom.

[1] ROMAN D’AMAT, « Denoix des Vergnes », dans ROMAN D’AMAT et LIMOUZIN-LAMOTHE R., Dictionnaire de biographie française, Paris-VI, Librairie Letouzey et Ané, 1965, t. 10, col. 1065, 1066. Nous nous appuyons principalement sur cette publication par cette notice biographique.

[2] Mémoires de l’Académie de Stanislas, Nancy, 1879 [consulté le 8 juin 2023, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k33593h/f11.item]

Pour les deux documents, la lettre et le texte rimé :

Hauteur : 210 mm

Largeur 271 mm

Cote : 19345/568